바다낚시는 물때의 영향을 아주 많이 받는다.

지역 어르신들이 물때에 대해 이야기하면 뭔 소린지 도무지 이해할 수 없었는데, 사리와 조금에 대해 알아보고 1물~15물의 분류방법을 찾아보니 이제야 좀 이해가 된다.

사리와 조금이란?

사리의 어원을 아직 찾아보지는 못했지만 '몸을 사리다'의 사리와 왠지 연관이 있을 것 같다. 사리때가 되면 물살의 변화가 심해 물고기들도 몸을 사리고 활동을 덜 한다니 말이다.

연중 바닷물이 가장 많이 들고 빠지는 때가 보통 7월 보름날이다. 이 날을 '백중사리'라 하고, 전국 각지에서 해수 피해를 입는 날이기도 하다.

2016년 11월 14일은 최근 68년 중 지구와 달의 거리가 가장 가까워 일명 '슈퍼문'이 관측되는 날이었다. 뉴스에선 바닷물이 최고조에 달해 저지대 침수를 경고했는데, 이날 보름달의 크기는 평소보다 14% 정도 컸고 밝기는 30% 정도 밝았다고 한다. 안타깝게도 서울의 하늘은 궂은 날씨 탓에 관측이 어려웠다.(슈퍼문의 학술적 명칭은 '근지점 삭망'(perigee-syzygy)으로 ‘슈퍼문’이란 용어는 점성가 리처드 놀이 1979년 처음 사용했다고 한다. 당시 리처드 놀은 달이 정상궤도보다 90% 이내에 들어왔을 경우 ‘슈퍼문’이라고 불렀다.)

<2016년 가장 작은 보름달(4월 22일)과 2016년 11월 14일 슈퍼문의 크기>

2014년 2월 1일(음력 1월 2일) 장항항 선착장으로 바닷물이 넘실대는 모습이다.

어업에 종사하는 사람들은 들물 차이에 따라 15일간 각각의 날짜별로 1물~15물로 구분한다.

음력 8일을 1물, 보름날(음력 15일)을 7물, 23일을 15물이라 하며, 이는 한달에 2번씩 반복된다.

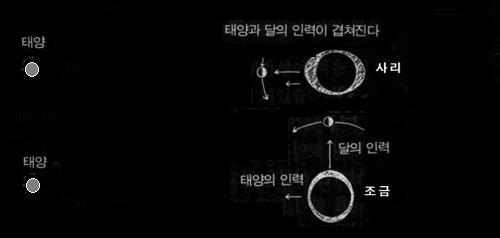

사리와 반대 개념인 '조금'은 태양과 달이 지구를 중심으로 직각을 이루는 날이다. 지구에 작용하는 인력이 두 힘에 의해 상쇄되어 바닷물의 움직임도 최소화된다. 물이 조금 움직여 '조금'이라니 좀 싱겁다. 매월 음력 7일, 23일을 이른다. 조금 다음날을 무쉬(무시)라고 하는데 물의 움직임이 거의 없는 날이다. 선상낚시를 하기 가장 편안한 날이기도 하고 물고기들이 여유있게 활동하는 날이라고 한다.

달은 지구에 떨어진 거대한 운석의 부산물이 집적되어 생성된 위성이라는 설이 가장 유력하다고 한다. 달이 생겨난 덕분에 지구의 자전이 늦춰졌고, 달이 없어진다면 지구의 자전이 빨라져 하루 24시간이 아닌 12시간 혹은 6시간으로 줄어들 수도 있단다.

<조석[tide, 潮汐]>

다른 천체의 중력에 의해 발생하는 한 천체의 주기적인 변형작용.

가장 친숙한 현상으로는 달과 태양의 상대적인 위치 변화로 일어나는 해수면의 주기적인 변화가 있다.

지구 표면에 작용하는 달의 중력은 태양의 중력보다 2.2배가량 크다. 달의 작용에 의해 발생하는 조석은 지구중심과 지표면에 미치는 달의 중력장 세기의 차이에 의해 일어난다. 이 효과 때문에 물은 달을 직접 마주보는 부분과 달의 반대편에 있는 지표면 부분에 모이게 되며, 다른 지역에서는 물이 빠져나가 부족해지게 된다. 지표면상에 물이 모이는 지역은 달의 움직임을 따라 이동하는데, 이러한 달의 위치변화는 지구의 자전뿐만아니라 지구 주위를 도는 달의 궤도운동에 의해 일어난다. 따라서 특정한 지역에서는 하루에 약 2차례의 만조와 간조가 일어나게 되는데, 고조가 반복되는 주기는 매일 변화하지만 평균 간격은 12시간 25분이다. 태양도 달과 비슷한 조석을 일으키지만 그 영향력이 작기 때문에 달의 효과에 추가적인 효과만을 미친다. 결론적으로 가장 큰 조차(潮差)를 갖는 조석(사리)은 태양과 달이 일직선상에 놓이는 삭(朔 : 음력 초하루)일 때와 서로 반대방향에 놓이는 망(望 : 음력 보름)일 때 나타나며, 조차가 가장 작은 조석(조금)은 삭과 망의 중간 위상(位相)에 위치할 때 일어난다.

조석은 위에서 살펴본 바와 같이 어느 정도의 보편적인 규칙성을 갖지만 단순히 지구 주위를 도는 태양과 달의 조화에 의해 결정되는 것은 아니다. 물의 관성(慣性), 대륙의 존재 및 수심과 관련하여 나타나는 여러 가지 효과들에 의해 훨씬 복잡한 양상으로 나타난다. 주요대양들에 대한 이론적 연구와 관찰 결과를 종합해보면 대양에는 조석에 의한 해수면의 상승과 하강이 서로 상쇄되는 무조점(無潮點)이 존재한다. 만조와 간조는 무조점을 중심으로 시계방향이나 시계반대방향으로 회전한다는 사실이 밝혀졌으며 조석의 진폭은 대개 1m 이하이다. 조석은 진폭이 확대되어 나타나는 해안을 따라 가장 쉽게 관찰되며 또한 이곳에서 가장 중요하다. 조석운동이 대륙붕의 천해 쪽으로 진행할 경우에는, 전진속도가 감소하고 더 작은 부피에 에너지가 축적되기 때문에 해수면의 상승과 하강이 확대되어 일어난다. 해협·만·하구 등과 같은 해안에서의 조석운동은 해안의 기하학적인 모양 및 수심의 변화 등과 같은 세부적인 요인들에 의해 조절된다. 사리와 조금 사이의 차인 조차 및 만조와 간조가 일어나는 시간변화는 지역에 따라 다르다.

이러한 이유들로 인해 특정한 관측지역에서 단지 조석의 시간과 높이에 대한 이론적인 계산은 거의 불가능하다. 그러나 이러한 어려움에도 불구하고 흥미있는 지역에서의 조석은 축적된 관찰자료에 기초해 상당히 성공적으로 예측되고 있다. 관찰자료의 분석은 시간에 따른 조석의 모든 양상이 지구에 대해 상대적인 태양과 달의 운동의 주기성과 연관된 모든 변수의 종합적인 결과라는 사실에 기초하여 행해진다. 태양과 달의 운동에 의한 주기는 12시간에서 1년 이상에 이르기까지 다양하며 지구상의 어느 곳에서나 같게 나타나지만 상대적인 기여도는 매우 다양하다. 장기간의 관찰에 의하면 특정한 지역에서는 어떠한 요인들이 중요하게 작용하는지를 추정할 수 있으며, 따라서 조석이 일어나는 기간과 높이를 예측할 수 있다. 일반적으로 한 지역에서 실용적 계산을 하는 데는 40가지 요인들을 고려해야 하는 것으로 알려져 있다. 바다의 조석 및 큰 호수에서 나타나는 조차가 작은 유사한 조석과정에 덧붙여 대기와 지구 내부에는 중력이상(重力異常) 효과가 있다. 대기조석(大氣潮汐)은 관찰가능한 기상학적 현상이지만, 대기운동에 있어 상대적으로 부수적인 요소이다. 지구조석은 유체 흐름의 방식이 아닌 탄성변형의 방식으로 일어난다는 점에서 해양조석이나 대기조석과는 다르다. 또한 지구조석의 관찰은 지구 내부구조에 관한 많은 정보를 제공한다. 조석작용은 태양계 내의 다른 천체들에서도 관찰된다. 예를 들면 목성의 위성인 이오(Io)의 화산활동은 조석 변형시 일어나는 마찰저항에 의한 내부가열의 결과로 알려져 있다.